Pierre Tremblay, enfant du Perche

Né vers 1626 à Randonnai, une petite commune du Perche, Pierre Tremblay grandit dans une famille d’agriculteurs. Ses parents, Philibert Tremblay et Jeanne Coignet, s’étaient mariés en 1623. Son père, Philibert, était cultivateur à la ferme « La Filonnière » où il meurt en 1642.

L’appel du large et l’aventure attirent rapidement le jeune Pierre. Sensible aux discours des agents recruteurs pour la Nouvelle-France, il signe, le 9 avril 1647, un contrat d’engagement de 36 mois avec Noël Juchereau. En juin de la même année, Pierre quitte sa maison familiale, la Filonnière, accompagné de sa mère, de son jeune frère Guillaume et de voisins. Le 6 juin, il prend la mer à bord de La Marguerite au port de La Rochelle. Quittant sa mère-patrie, il scrute les horizons du Nouveau-Monde ne sachant pas encore qu’il allait devenir l’homme-souche d’une innombrable postérité.

Il débarque à Québec le 6 août 1647. Il affronte la dure réalité de l’exil en travaillant pour Noël Juchereau de la Compagnie des Cent Associés, ainsi qu’au magasin de la Communauté des Habitants.

Ozanne Achon, fille d'Aunis

Ozanne Achon est née le 18 juillet 1633 à Savarit, un hameau près de Chambon, dans le diocèse de La Rochelle. Fille de Jean Achon et d’Hélène Regnault, tous deux issus d’un milieu modeste (probablement journaliers ou métayers), elle est baptisée le jour même de sa naissance en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption.

Dès l’âge de douze ans, en 1645, Ozanne s’installe au Prieuré de la paroisse de Puyravault. Quelques années plus tard, elle fait à son tour la traversée vers la Nouvelle-France. Elle arrive à Québec le 21 juin 1657 à bord du navire Le Taureau, en compagnie d’un groupe de dix-huit jeunes filles.

Nouvelle-France

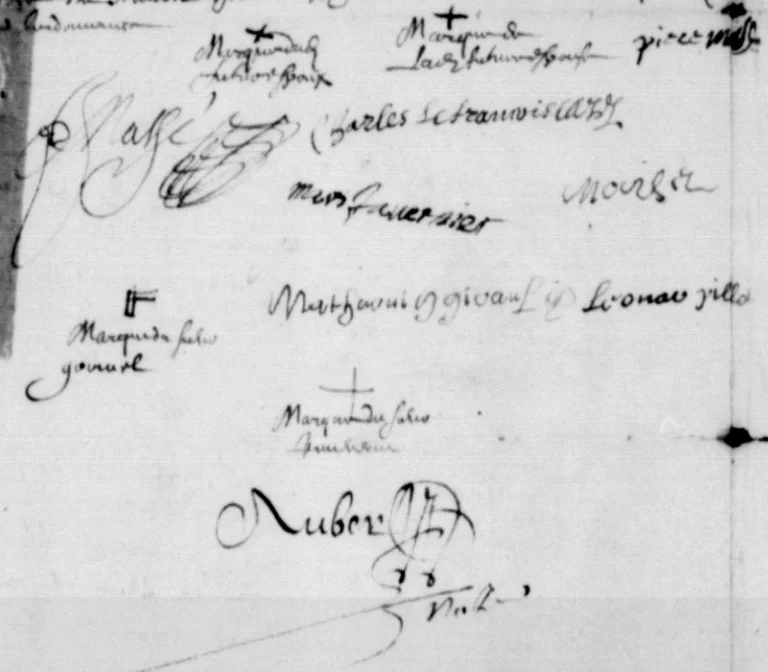

C’est à l’automne 1657 que les destins de Pierre et Ozanne se croisent. Après avoir achevé son contrat d’engagement, Pierre, qui travaillait alors sur la Côte-de-Beaupré, rencontre Ozanne. Les deux migrants, originaires de deux petites provinces françaises, scellent leur union devant le notaire Maître Aubert le 19 septembre 1657. La cérémonie religieuse est célébrée le 2 octobre 1657 en l’église Notre-Dame de Québec.

Après leur mariage, les jeunes époux s’installent sur la Côte-de-Beaupré où Pierre travaille comme métayer. Rapidement, Pierre cherche à s’établir sur sa propre terre. Le 4 avril 1659, il reçoit en concession une terre à l’Ange-Gardien, sur la Côte-de-Beaupré, où la petite famille bâtit son foyer.

Le couple aura au moins 12 enfants :

Marie Madeleine (1658–1736)

[anonyme] (1659–1659)

Pierre (1660–1736)

Michel (1662–1727)

Jacques (1664–1741)

Marguerite (1665–1694)

Louis (1667– ?)

Louise (1669– ?)

Marie Jeanne (ca. 1671–1711)

Marie Anne (1673–1713)

Jean (1675–1684)

Marie Dorothée (1677–1711)

Les Tremblay participent activement à la construction de la colonie. En 1678, Pierre est embauché par Mgr François de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France pour une durée de cinq ans. Il est chargé de mettre en valeur des terres concédées à la Baie Saint-Paul, s’engageant notamment à défricher, cultiver et construire. Pierre s’y rend avec ses fils aînés, tandis qu’Ozanne s’occupe de la terre de l’Ange-Gardien avec les plus jeunes.

En 1681, devant le succès et les perspectives d’avenir à la Baie-Saint-Paul, Pierre Tremblay prend la résolution d’y emmener Ozanne et le reste de leurs enfants. Par la suite, ils s’établiront à la Côte Saint-François-Xavier (Petite-Rivière-Saint-François), sur le lot de leur fils Michel.

Le décès de Pierre Tremblay est un point d’interrogation pour les généalogistes. Contrairement à beaucoup d’ancêtres souches de la Nouvelle-France, son acte de sépulture n’a jamais été retrouvé dans les registres officiels.

Les historiens et généalogistes ont pu définir la période de son décès grâce à des documents notariés ultérieurs :

- Dernière mention vivante : le 14 avril 1687, Pierre Tremblay est présent et assiste au mariage de sa fille Marguerite.

- Première mention comme décédé : Ozanne Achon se déclare veuve lors du contrat de mariage de sa fille Louise le 5 novembre 1689.

Pierre Tremblay est donc décédé entre le 14 avril 1687 et le 5 novembre 1689. Le contexte suggère qu’il est probablement décédé au cours de l’hiver 1688 ou en 1689.

À l’inverse de son époux, la fin de vie d’Ozanne Achon est bien tracée. Elle s’éteint aux approches de Noël 1707, à l’âge de 75 ans, après cinquante années passées en Nouvelle-France. Ses funérailles ont eu lieu à l’église de l’Ange-Gardien le 24 décembre 1707. Elle est inhumée sous le nom d’Anne Tremblay, veuve de Pierre Tremblay.

Expansion du patronyme

L’installation à la Baie-Saint-Paul et aux Éboulements, dans la région de Charlevoix a créé une base territoriale forte favorisant la concentration et la croissance rapide de la famille Tremblay.

Le véritable impact de Pierre et Ozanne se mesure par la prolifération de leur nom. Grâce à la forte natalité et à la survie des enfants, un phénomène appelé la « revanche des berceaux » par les historiens, le nom Tremblay s’est multiplié de manière exponentielle. Aujourd’hui, Tremblay est le nom de famille le plus porté au Québec et par extension, il représente le nom francophone d’Amérique du Nord le plus fréquent.

Le nom Tremblay s’est maintenu avec une grande fidélité, mais on peut trouver des variantes orthographiques mineures dans les registres anciens ou dans les branches américanisées. Ces deux migrants du Perche et d’Aunis sont devenus les ancêtres de centaines de milliers de personnes, un témoignage vivant de la fondation de la Nouvelle-France. Les principales variantes observées sont :

- Tremblais

- Tremblet

- Trembley

- Tremblé (notamment dans le recensement de 1666, montrant une ancienne forme).

- Tremblaye

Dans les communautés francophones des États-Unis (particulièrement en Nouvelle-Angleterre et en Louisiane), où les mariages et les enregistrements civils étaient souvent faits en anglais, le nom a subi une américanisation des orthographes. Les variantes courantes incluent :

- Trombley

- Trombly

- Trembly

- Tromblee